| 平成30年9月15日〜11月5日 | ||||||||||||||||

| 山形県内では、旧暦の4月3日に雛祭りが行われ、雛壇にはお雛様をはじめ、全てのお人形を飾る風習があります。「山形雛のみち」や「酒田雛街道」などのイベントが行われ、お食事処やレストランなどでお雛様膳・お雛様ランチ・雛菓子と、食文化もお楽しみ頂けます。 戦前、本間家旧本邸では、高さ2メートル幅3間の雛壇にお雛様や雛道具のほか、からくり人形・木目込人形・土人形など全てのお人形を飾り、お祝いをしていましたが、戦後雛壇は半分になってしまいました。現在では、お雛様や雛道具の数々を雛壇やガラスケースにも飾り、お祝いをしています。 春にはお雛様を展示し、秋は重陽の節句「後の雛」に合わせ、市松人形・外国のお人形・御所人形、そして並べると5メートルもの長さになる大名行列の人形などを公開します。ブロンズの髪にかわいいフリルのワンピースのイギリス製アンティークドールもお楽しみ下さい。 野山が衣替えをする美しい季節、紅葉の景色とともに、みやびで愛らしい世界へと皆さまをお誘いします。 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

| 「後の雛」

江戸時代初期、五節句の一つ、9月9日の重陽の節句(菊の節句)に「健康と長寿」を願い虫干しを兼ね、お雛様を飾る行事がありました。その際、長寿の薬効があるとされる菊の花を飾って邪気を祓い、花びらを浮かべた酒を酌み交わし長寿を願いお祝いしたと伝わります。 この行事は、3月3日の節句、子供の健やかな成長を祈り飾る雛祭に対して「後の雛」と言われます。年中行事や風俗・風習などについて詳細に記載されている『骨董集』の中にもあります。 |

|

|

| 後の雛(『骨董集』より) |

御所人形 |

庄内押絵 水遊び(下) |

御道具 |

| 当邸と、旧別荘の本間美術館との共通入館券のご利用がおすすめです。 この機会に童心にかえり、心と体をリフレッシュさせてみてはいかがでしょう。皆さまのご来邸を心よりお待ち申し上げます。 |

| 「北前船でもたらされたお人形」

酒田は、最上川の舟運と北前船の海運で栄えた湊町です。県内で栽培された紅花や青苧(あおそ)が川船で最上川を下り、酒田湊へ。その後、北前船に積み替え大坂・京都に運ばれます。そして製品となり、様々な物資と共に酒田へと帰ってきます。その中にはお雛様やカラクリ人形、御所人形などのお人形もありました。 京都の宮大工が建立した神社仏閣などの建築物。船の安定性を保つため船底に重しとして積んできた諸国の銘石・陶器や漆器などの調度品。そして、言葉や食文化。こうした北前船にまつわる歴史や文化が、今なおこの街で大切にされ、色濃く残っています。このようなストーリーが日本遺産に認定されました。 これらはベスト1でもトップ1でもなく、「オンリーワン」の世界。私たちに何かを語り、魅了してくれます。「百聞は一見に如かず」。タイムカプセルのようなこの空間で心豊かな時をお過ごし下さい |

||

| 復元北前船「みちのく丸」 |

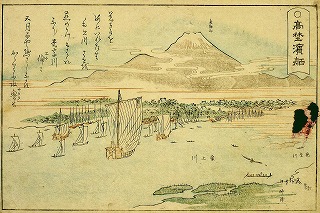

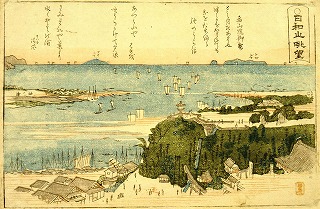

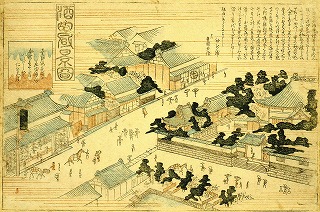

| 「酒田十景」(江戸時代の風景) |

鳥海山と北前船 |

日和山眺望の図 |

本町通りの図 |

| 本間美術館本館「清遠閣」・庭園「鶴舞園」の秋の装い |

| 文化10年(1813)、本間光道(4代)が船の出入りの途絶える冬期間、丁持(ちょうもち;港湾労働者)の失業対策事業として造営しました。 庭園「鶴舞園」は、国の名勝庭園に指定され、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」でも2つ星をいただいております。鳥海山を借景として池泉回遊式庭園で、北前船で運ばれた佐渡の赤玉石や伊予の青石、北海道神居古潭(かむいこたん)石など、日本各地の銘石が配されています。春日燈籠や雪見燈籠のほか自然石を組み立てたものなど、様々な種類の燈籠や、石で滝の流れを表現している枯滝の石組など、趣深い景色が広がっています。ヤマモミジ・イロハカエデ・オオモミジなど、モミジの種類も豊富で、赤や黄色に衣替えをした木々とのコントラストをお楽しみいただけます。5ヶ所ほどのビューポイントがございますので、是非カメラを片手にお楽しみください。 「清遠閣」の喫茶室では、「お庭焼」として誕生した本間焼の器で和菓子もお召し上がりいただけます。この季節ならではの、錦秋に輝く池や建物、「鶴舞園」の景色をご堪能ください。 |

|

|

|||

|

|

四季折々の山海の幸が豊富で「食の都 庄内」と言われるほどです。

「ゆったりのんびり」心と体をリフレッシュさせ、おいしい食をお食事処やレストランでご満喫下さい!

「ふるさとの味覚」

秋:ハタハタの湯あげ いくら ワラサ(寒ブリ) アマダイ ノドグロ

もって菊 いも煮 きのこ料理 庄内柿 梨 etc...

冬:鱈 だだみ(鱈の白子)の天ぷら どんがら汁 ヤリイカ そい ヒラメ

アンコウやカニの鍋料理 干し柿 ラフランス etc...

素敵なお土産をお持ち帰りください。

「ゆったりのんびり」心と体をリフレッシュさせ、おいしい食をお食事処やレストランでご満喫下さい!

「ふるさとの味覚」

秋:ハタハタの湯あげ いくら ワラサ(寒ブリ) アマダイ ノドグロ

もって菊 いも煮 きのこ料理 庄内柿 梨 etc...

冬:鱈 だだみ(鱈の白子)の天ぷら どんがら汁 ヤリイカ そい ヒラメ

アンコウやカニの鍋料理 干し柿 ラフランス etc...

素敵なお土産をお持ち帰りください。